私ってこんな顔だっけ?

近頃、ビデオ通話を使ったオンライン〇〇が増えたせいで、「画面に映る自分の顔がなんか変…、嫌だ…」というお声を良く耳にします。

でも安心してください。

パソコンのモニター上部にあるカメラを使う場合、誰もが、大なり小なり「何となく知っている自分の顔」とは違う顔に映るはずなんです。

もちろん、全く別人というわけではありませんが、微妙に違って(ブサイクに)見えるからこそ、「こっちが本当の顔なの?」と混乱してしまうのだと思います。

そして、これはWEBカメラの性能が悪いからというよりも、主にレンズの使い方のミスマッチによって起こる問題です。

という事で、今回は「ビデオ通話に映る自分の姿が嫌だ」とお悩みの方に、違う顔に映る理由と、その改善策をご紹介していきたいと思います。

※「ビデオ通話 顔が暗い・顔色が悪い」のお悩みはこちら

オンライン会議の「顔が暗い・顔色が悪い」を改善して、映りの第一印象を良くする方法

顔が歪んで映るのは「広角レンズで近くから&下から」撮っているせい

ビデオ通話に参加するときは、ノートPCの内蔵カメラ(広角レンズ)がお手軽ですが、実は自撮りには向かないイマイチなポイントが2つあります。

それは、

カメラと自分が近すぎること(4~50cm位)

下から見上げるようなカメラの角度になりやすいこと

で、この組み合わせが、皆さんの顔を微妙に歪ませる原因となります(=顔デカ・馬面)。

スマホのインカメで撮る自撮りで顔が違く写るのも、カメラの近さが原因です。

オンライン会議は、とりあえず証明写真のような画にするのが一般的ですが、写真館でプロに証明写真を頼むとき、レンズが顔の4〜50cm前まで近付いてくる事はないはずです。

つまり「Zoom 顔が違う ブサイク」を解決したければ、単純に「カメラをもっと離す」のがコツなんです。

パソコンとは別にカメラを用意する必要があるので、お手軽とは言い切れませんが、映りがガラッと変わるので、是非チャレンジしてみてください。

お持ちの方は一眼カメラがおすすめですが、今はスマホのカメラでも十分キレイです。

一眼カメラを繋ぐ方法はこちら

ビデオ通話の映りを改善!一眼カメラをノートPCやデスクトップに繋いで、外付け WEBカメラにする方法(HDMI・USB接続)

スマホを繋ぐ方法はこちら

【iPhoneもAndroidも】スマホをWEBカメラにするアプリをお探しなら、Camo Studioがおすすめです

パソコンの内蔵カメラを使いたい場合

ビデオ通話中にPC作業が要らなければ、「パソコンごと離して置く」という手もアリですが、その場合は、ユーティリティーソフトを使ってズーム(トリミング)することで、「離れてズーム」が可能です。

パソコンのWEBカメラの画角を狭くしたいなら、Camo Studioがおすすめかも

3倍離して3倍ズーム、カメラはなるべく水平

カメラの用意ができたら、今より 3倍位離して置きましょう(150cm位)。

カメラを離す分、自分が小さくなりますので、3倍位にズームアップして大きさを調整します。

そして、カメラはなるべく真っ直ぐ水平に向けましょう(少し上めからでもOK)。

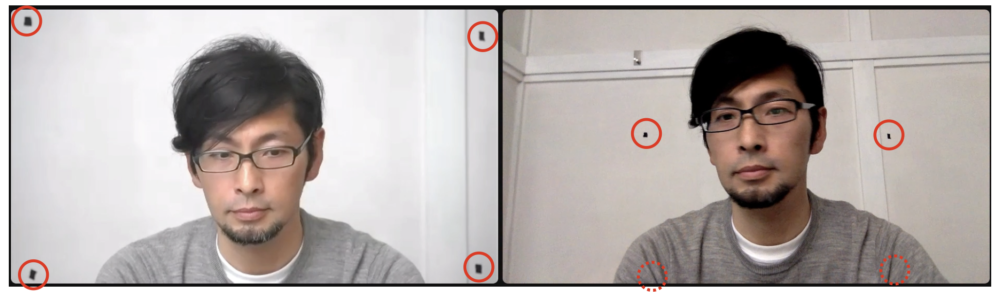

たったこれだけですが、映りはこの様に変わります。

3倍離して3倍ズーム

いつもの距離で1倍

一眼カメラ

ノートPCの内蔵カメラ

右側の内蔵カメラで撮っている方は、面長というか馬面というか、少し歪んで見えますし、やはり「何となく知っている自分」とは微妙に違って見えます。

一方、離れてズームして撮った方は「自分の知ってる顔」に近いですし、恐らく相手が見ている僕の顔もこちらの方が近いはずです。

スペースの都合など、「2倍離して2倍ズーム」でもOKですが、最初はグッと離してみると、これまでの映りとの違いが良く分かると思います。

さらに、カメラを離して置くことで、

「撮られている」というプレッシャーが和らぐ

無意識にパソコンの画面を覗き込んでもドアップにならない

などと言った、嬉しい効果も生まれます。

スマホをWEBカメラ代わりにする場合は、三脚よりもクランプの方ががっちり固定できるのでおすすめです。

スマホの3倍、カメラなら?

スマホはズームすると2xや3x と表示されますが、一眼カメラの場合はイマイチ分かりにくいかも知れません。

一眼カメラをレンズとセットで買った方は、恐らく「標準ズームレンズ」をお持ちだと思いますが、このレンズが各メーカーとも 3倍位のズームなので、「一番望遠側」を使えばOKです。

オリンパス|Micro4/3

42mm側で撮る

(フルサイズ換算約80mm)

ソニー|APS-C

50mm側で撮る

(フルサイズ換算約80mm)

ざっくりとした目安ですが…

| スマホの◯倍 | カメラの◯◯mm(フルサイズの場合) |

|---|---|

| 0.5倍 | 約12mm(24×0.5)【超広角】 |

| 1倍 | 約24mm【広角】 |

| 2倍 | 約50mm(24×2)【標準】 |

| 3倍 | 約80mm(24×3)【中望遠】 |

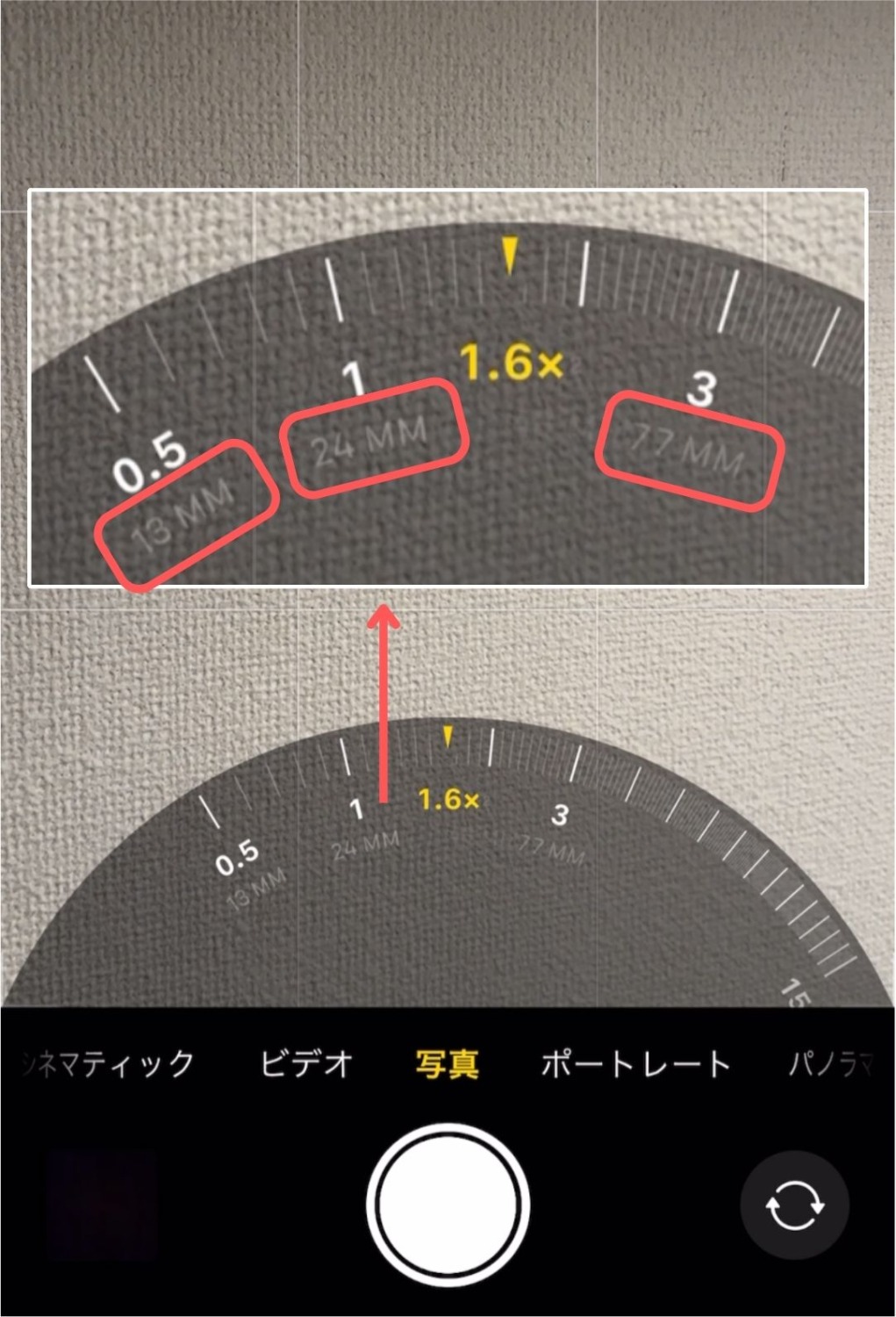

〇〇mmという数字は焦点距離といい、レンズの話をするときに必ず出てくる数字ですが、いつからか iPhoneのズームバーにも、フルサイズ換算の焦点距離が表示される様になりました。

ズームバーをロングタップすると出てきます

今回は、証明写真やポートレート撮影で良く使われる「80mm位(フルサイズの場合)」で撮りたい場面なので、一眼カメラの標準ズームレンズなら「一番望遠側」に、スマホなら「3倍」にすることで、だいたい画角が揃うと言うわけです。

ちなみに「1倍=広角」と決まっているわけではなく、たまたまスマホの1倍が、24mm前後の広角で揃っているだけです。

この辺の話はややこしいですよね…

3倍離して3倍ズームは、背景が狭く写るので 一石二鳥

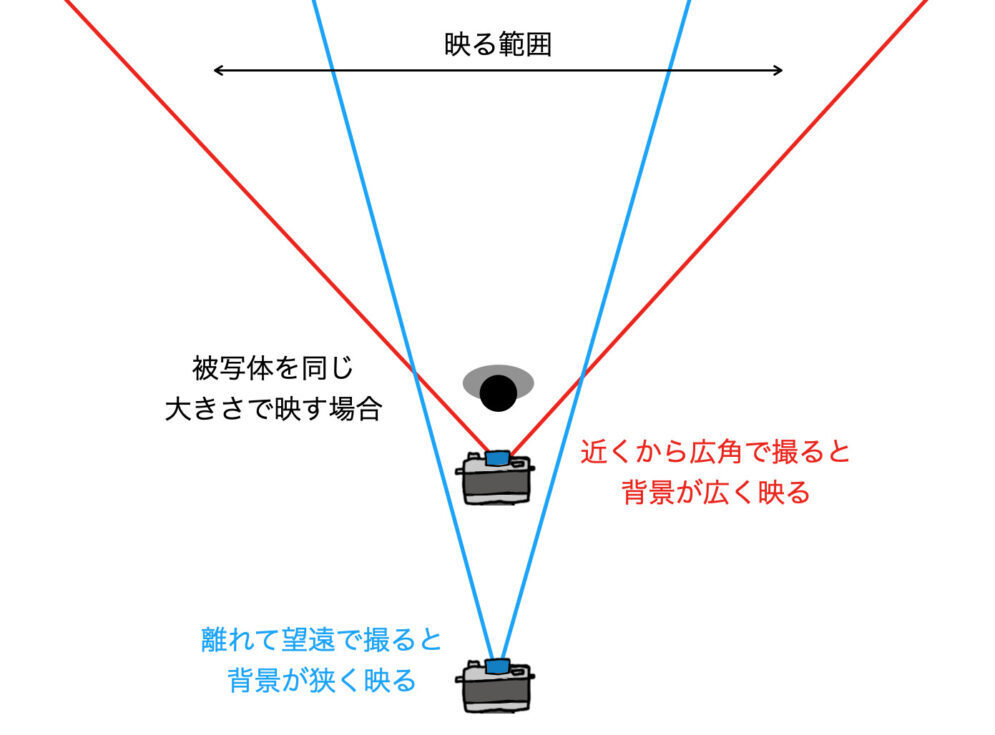

離れてズームは「背景を狭く映せる」という嬉しいメリットもあります。

下の画像は最初の動画の切り抜きですが、背景に見える黒い点は、「3倍離して3倍ズーム」で撮った時に、背景の四隅に貼ったテープです。

3倍離れて3倍ズーム

1倍のまま

背景が狭い

背景が(無駄に)広い

右側の「1倍のまま」と比べると、映っている背景の広さがかなり違うことが分かると思います。

広角でも望遠でも、カメラの距離を前後に変えれば、被写体は同じ大きさで撮ることができますが、その時、大きく違うのは「背景の広さ・狭さ」です。

背景を狭くシンプルにすることで、メインの被写体である皆さんが引き立ちますし、自宅でオンライン会議に参加するときは、背景が狭い方が色々と隠せて助かります。

逆に、背景のインテリアを見せたい場合は、ズームの倍率を下げつつ、その分、皆さんがカメラに近付くことで画角をコントロールできます。

さて今回は、オンライン〇〇の映りを整えるために、「3倍離れて3倍ズーム」をご紹介してきました。

最初は少し手間がかかりますが、難しくはないはずですので、一度お試しいただければと思います。

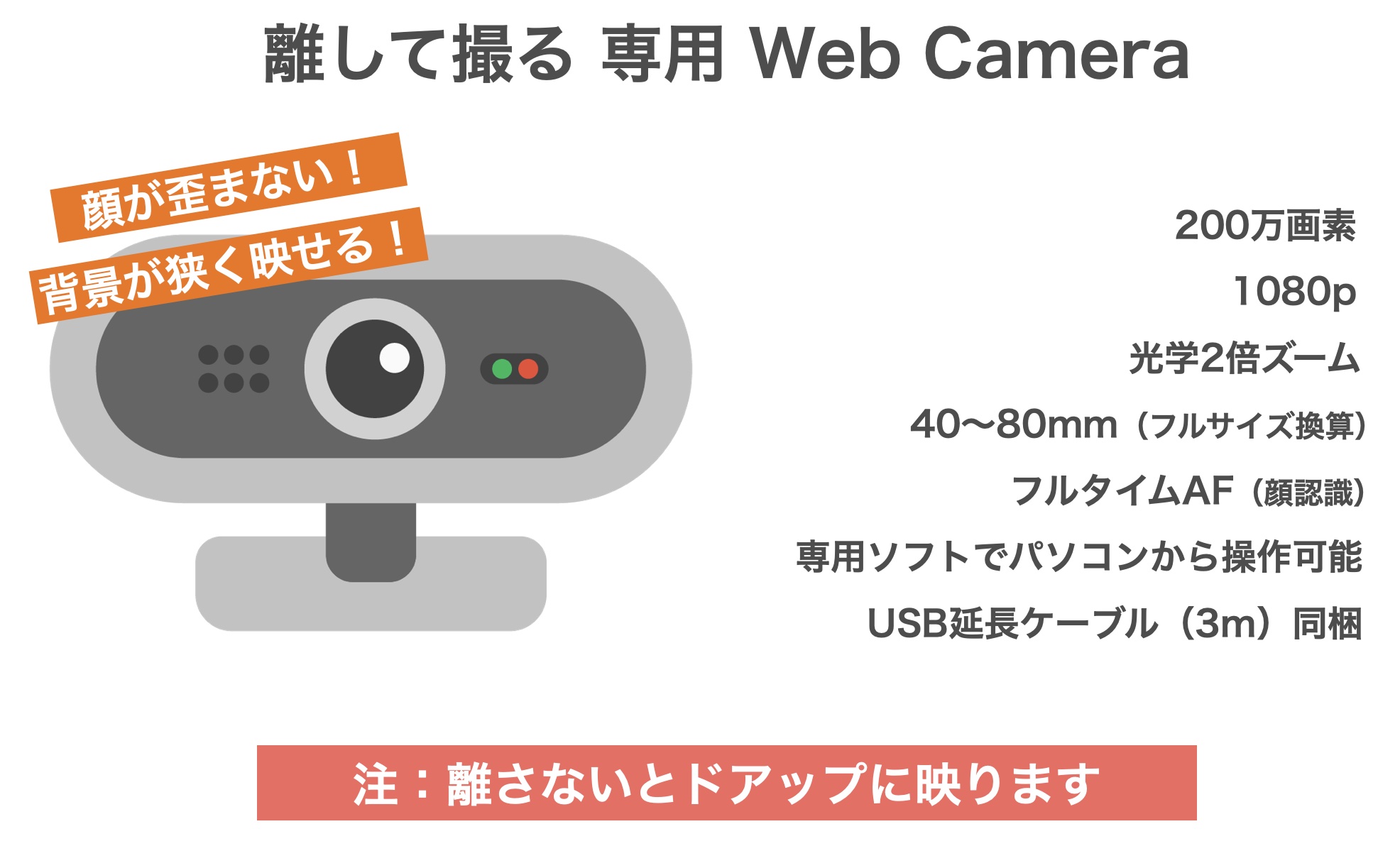

世の中に「離れて撮る用のWEBカメラ」があったら、それなりに需要があるのでは? と思いますが、「コレ!」というのがないんですよね…

クラファンで4,000円位で作ったら、欲しい方いますか?(笑)

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。